宅地建物取引士(全36問中7問目)

No.7

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。

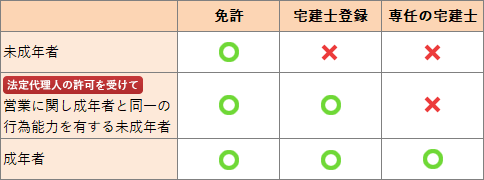

- 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

- 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

- 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。

令和2年12月試験 問38

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

広告

正解 1

問題難易度

肢152.3%

肢226.6%

肢33.9%

肢417.2%

肢226.6%

肢33.9%

肢417.2%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士

解説

- 誤り。事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の記載事項となっているので、当該宅地建物取引業者は30日以内に免許権者に変更を届け出なければなりません(宅建業法9条)。本肢は、設置までの猶予期間と変更の際の届出期間が逆になっています。

宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。(R4-26-4)宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。(R3⑫-41-2)Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和6年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。(R1-35-2)宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(H24-36-1)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。(H23-44-4)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。(H22-29-4)宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。(H19-30-3)A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(H18-31-1)宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。(H18-36-1)宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。(H14-36-3) - 誤り。専任の宅地建物取引士は成年者でなければなりません。業者個人または法人の役員が宅地建物取引士であるときを除いて、未成年者が専任の宅地建物取引士になることはできません(宅建業法31条の3第1項)。

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(H24-36-2) - 正しい。宅地建物取引士が相手方に対して取引士証を提示しなければならないのは重要事項説明をするときです。買主または借主が宅地建物取引業者の場合には重要事項説明は不要なので、取引士証の提示も不要となります(宅建業法35条6項)。ただし、宅地建物取引士には取引の関係者の求めに応じて取引士証を提示する義務があるので、相手方から求められた場合はその相手が宅地建物取引業者であっても提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。(R5-42-ウ)宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。(R4-35-2)建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。(H30-35-2)当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。(H30-39-1)

- 誤り。以前は「成年被後見人・被保佐人」であることが免許および宅建士登録の欠格事由とされていましたが、成年被後見人・被保佐人の人権を尊重するため条文が「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められました(宅建業法5条1項10号、宅建業法18条12号)。この改正により、成年被後見人・被保佐人が一律で登録を受けられないということはなくなり、個別に審査されることとなりました。成年被後見人・被保佐人の登録申請に当たっては、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」の提出が求められます。

広告

広告