監督処分・罰則(全18問中16問目)

No.16

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成18年試験 問45

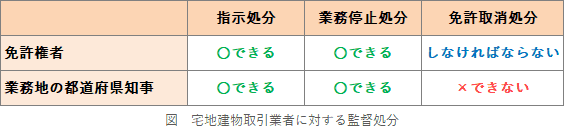

- Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。

- Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。

- Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

- Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

広告

正解 2

問題難易度

肢112.4%

肢265.8%

肢313.4%

肢48.4%

肢265.8%

肢313.4%

肢48.4%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則

解説

- 正しい。免許取消処分は免許権者である甲県知事のみが行うことができます。乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできません(宅建業法66条1項9号)。

Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。(R3⑫-28-ア)宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。(R3⑫-36-4)丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。(R1-29-ウ)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。(H28-37-ア)宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。(H26-44-エ)宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。(H25-26-3)宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。(H25-26-4)宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。(H23-27-4)Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。(H18-45-3)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。(H17-31-4)Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。(H12-43-1)

Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。(R3⑫-28-ア)宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。(R3⑫-36-4)丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。(R1-29-ウ)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。(H28-37-ア)宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。(H26-44-エ)宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。(H25-26-3)宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。(H25-26-4)宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。(H23-27-4)Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。(H18-45-3)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。(H17-31-4)Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。(H12-43-1) - [誤り]。免許権者の管轄外で行なった業務であっても、業務停止処分を行うことができます(宅建業法65条2項3号)。Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。(H28-26-1)Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。(H28-26-3)Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。(H20-45-3)Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。(H19-40-4)宅地建物取引士Gは、取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者Hは業務停止処分を受けることがある。(H16-34-4)

- 正しい。免許取消処分は免許権者のみが行うことができるため、免許に特別に付された条件があるときを除いて、国土交通大臣であっても免許取消しを行うことはできません(宅建業法66条1項9号)。Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。(R3⑫-28-ア)宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。(R3⑫-36-4)丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。(R1-29-ウ)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。(H28-37-ア)宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。(H26-44-エ)宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。(H25-26-3)宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。(H25-26-4)宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。(H23-27-4)Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。(H18-45-1)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。(H17-31-4)Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。(H12-43-1)

- 正しい。免許権者は、その管轄する宅地建物取引業者が他の法令の規定に違反した場合も、指示処分をすることができます(宅建業法65条1項3号)。Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。(R3⑫-28-ウ)宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。(H30-32-1)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。(H29-29-1)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。(H23-44-3)Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。(H20-45-1)Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。(H19-36-2)Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。(H14-39-4)Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。(H12-43-3)

広告

広告