宅建試験過去問題 令和7年試験 問4

問4

AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

- Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

- Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。

- Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢19.1%

肢221.3%

肢311.3%

肢458.3%

肢221.3%

肢311.3%

肢458.3%

分野

科目:1 - 権利関係細目:6 - 担保物権(抵当権など)

解説

- 誤り。質権は、動産・不動産などの物、債権を含む財産権について設定することができます(民法342条民法362条)。不動産に設定された質権は「不動産質」と呼ばれますが、実務ではあまり使われていません。抵当権と異なるのは、質権では目的物の占有権が移転されるため、留置的効力があることです。

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

質権は、財産権をその目的とすることができる。

質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。(H19-7-3) - 誤り。留置権は、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を一定の場所に留めて置ける権利です(民法295条)。本問の金銭消費貸借契約と預かっている動産には関係(牽連性)がないため、動産に関して留置権を主張することはできません。

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。(H19-7-2) - 誤り。先取特権は、債務者の財産から他の債権者よりも優先して弁済を受けることのできる法定担保物権です。保護すべき一定の債権について成立しますが、金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)の債権には先取特権は発生せず、行使することもできません。

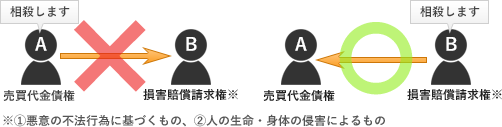

- [正しい]。悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止されます(民法509条1号)。支払いをしない相手に腹いせとして不法行為を行い、その賠償請求権と自分が持っている債権を相殺しようとする行為を防ぐためです。しかし、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権が自働債権である場合にはこの限りではありません。したがって、Aは自身がもつ損害賠償請求債権と金銭返還債務を相殺することができます(下図の右)。

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。(H30-9-3)買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を悪意で買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。(H28-9-3)Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。(H18-11-3)AがBに対し悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。(H16-8-2)

広告

広告