宅建試験過去問題 令和7年試験 問5

問5

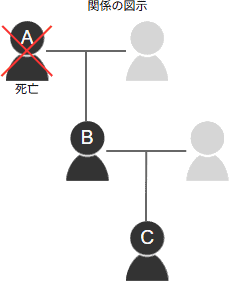

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

- Aが死亡する以前にBが死亡したとき

- Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき

- BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき

- Bが相続放棄をしたとき

- ア、エ

- イ、ウ

- ア、ウ、エ

- ア、イ、ウ

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢112.4%

肢26.9%

肢316.1%

肢464.6%

肢26.9%

肢316.1%

肢464.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法(親族・相続)

解説

- 欠格:相続人が被相続人を殺そうとしたり、遺言を偽造・破棄したりした場合に、法律上当然に相続権を失うこと

- 廃除:被相続人に対して著しい非行や虐待をした相続人について、被相続人の意思により家庭裁判所の審判で相続権を奪うこと

相続人の子は、相続人となる。前述のとおり、代襲相続が生じるのは本来の相続人(本問ではB)が死亡・欠格・廃除となったときです。「ア」は死亡、「イ」が欠格、「ウ」は廃除に該当し、Cへの代襲相続が発生します。しかし、「エ」の放棄は対象外です。相続放棄をした場合、最初から相続人とならなかったとみなされるためです(民法939条)。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

したがって、Cが代襲相続人となるものは「ア、イ、ウ」です。

広告

広告