宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問11

問11

A所有の甲土地につき、令和8年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和8年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。

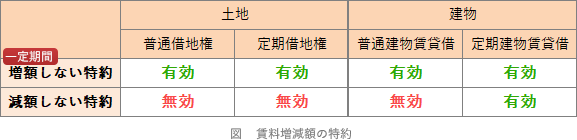

- 本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。

- 本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。

- AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢120.0%

肢29.9%

肢39.9%

肢460.2%

肢29.9%

肢39.9%

肢460.2%

分野

科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)

解説

- 誤り。借地権の対抗要件は、①土地賃借権の登記または②借地上に借地人名義の建物を所有することです(民法605条借地借家法10条1項)。甲土地の引渡しを受けただけでは対抗要件の具備とはならないので、甲土地の新所有者Cに対して借地権を対抗することはできません。

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。(H20-13-4) - 誤り。定期建物賃貸借を除き、賃料増減額請求権の規定は強行法規と解されているので、借賃を一定期間増額しない旨の特約は有効ですが、借主に不利となる減額しない旨の特約は無効となります(最判平16.6.29)。よって、増額請求はできませんが減額請求はできます。

借地借家法11条1項の規定は,強行法規であって,本件特約によってその適用を排除することができないものである

- 誤り。建物買取請求権は、①借地権の存続期間が満了した場合において、②契約の更新がないときに成立する権利ですから、この2つの条件を満たさない債務不履行解除や合意解除のときには認められません(最判昭35.2.9最判昭29.6.11)。このため、債務不履行解除のときに建物買取請求権を排除する特約は、借主に不利となるものに該当せず、有効に定めることができます。

借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第四条第二項による建物等買取請求権を有しない。

土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法第四条の買取請求権を有しない。

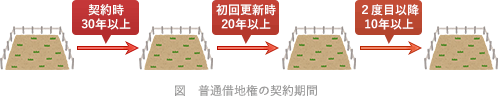

- [正しい]。普通借地権の更新をする場合、初回更新時の存続期間は20年以上、2回目以降の更新時では存続期間10年以上である必要があります(借地借家法4条)。本肢は初回更新時ですから15年と定めても無効となり、存続期間20年となります。

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

広告

広告