宅建試験過去問題 平成14年試験 問13

問13

Aが、平成25年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。

- 建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、BはAに対して建物の買取りを請求することができる。

- BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。

- Bが適法にAに建物買取請求権を行使すると、その所有権は直ちにBからAに移転するが、BはAが代金を支払うまで、建物の引渡しを拒むことができる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢14.5%

肢275.8%

肢38.5%

肢411.2%

肢275.8%

肢38.5%

肢411.2%

分野

科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)

解説

- 正しい。事業用定期借地権等は、存続期間により30年以上50年未満の「事業用定期借地権(23条1項)」と、10年以上30年未満の「事業用借地権(23条2項)」とに区分されます。30年以上50年未満の場合、特約で定めることで①法定更新、②建物買取請求権、③建物築造による存続期間更新の適用を排除できるのに対し、10年以上30年未満では、特約の有無にかかわらず、上記3つの規定が適用除外となるという違いがあります(借地借家法23条2項)。

AB間の契約は公正証書によってされており、有効な事業用定期借地権等の設定契約ですから、Bには建物買取請求権がありません。専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。(R3⑩-11-2)賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。(R1-11-4)甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。(H18-13-3) - [誤り]。建物買取請求権は、①借地権の存続期間が満了し、②契約の更新がないときに成立する権利です。したがって、この2つの条件を満たさない債務不履行解除や合意解除のときには認められません(最判昭35.2.9最判昭29.6.11)。

借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第四条第二項による建物等買取請求権を有しない。

土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法第四条の買取請求権を有しない。

- 正しい。借地権の転貸を受けた者(転借地権者)も、土地の所有者に建物買取請求権を行使することが可能です(借地借家法13条3項)。よって、適法に借地権の転貸を受けているCは、借地権契約の更新がないとき、土地の所有者であるAに対して直接建物買取請求権を行使できます。

前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

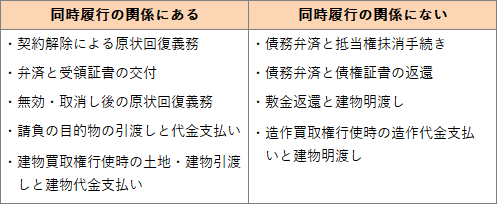

- 正しい。建物買取請求権が行使された場合における、建物引渡しと代金支払いは同時履行の関係にあります(大判昭7.1.26)。よって、BはAが代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができます。なお、建物買取請求権は形成権(請求すると強制的に売買契約成立とみなす)であるため、直ちに所有権が移転することとなります。

広告

広告