宅建試験過去問題 平成30年試験 問37

問37

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

- Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

- Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

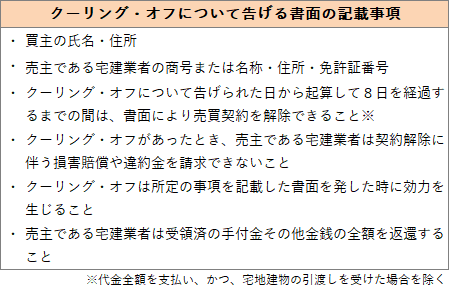

- クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢117.0%

肢254.1%

肢325.8%

肢43.1%

肢254.1%

肢325.8%

肢43.1%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

- 正しい。クーリング・オフは、業者から書面でクーリング・オフの告知を受けた日から起算して8日以内に、書面で意思表示することによって行います。クーリング・オフの効力は、書面を発したときに生じます(宅建業法37条の2第2項)。つまり、8日以内に書面を発送すれば足りるということです。上記に反する特約で申込者に不利なものは無効なので、「8日以内の到着」を定める特約は無効となります(宅建業法37条の2第4項)。

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。(R7-40-イ)Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。(R3⑫-43-3)BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。(H29-31-イ)宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。(H21-34-1) - 正しい。買受けの申込みから契約に進んだ場合、クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所で決まります。クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」は次のとおりで、売主業者の事務所は、クーリング・オフができなくなる典型的な場所です。

- 売主業者の事務所

- 売主業者から媒介・代理を受けた、宅建業者の事務所

- 上記いずれかの業者が設置した一団の宅地建物の分譲を行う案内所(土地に定着する建物内にあるものに限る)

- 上記いずれかの業者が宅地建物取引士を設置すべき場所(土地に定着する建物内にあるものに限る)で売買契約の説明をした後に実施する展示会等の催しの場所

- 買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務場所

クーリング・オフは、強引な勧誘を断り切れず、又は軽率に買受けの申込等をした消費者を保護する制度です。宅建業者の事務所は宅建業法により適正な業務運営が確保されており、正常な意思のもとで購入判断ができる場所とされるため適用外とされています。当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

- 誤り。買主自ら申し出た場合の自宅はクーリング・オフが適用されない場所です。しかし本肢は、業者Bの提案により自宅で買受けの申込みを行っているため、上記には当たらず、クーリング・オフの適用があります。また、解約できるのは書面でクーリング・オフの説明を受けた日から起算して8日を経過するまでですが、本肢では書面によるクーリング・オフの説明を受けていないため、買受けの申込みから10日後の契約であってもクーリング・オフできます。

- 誤り。クーリング・オフについて告げる書面には、媒介業者Bの情報は記載されません。記載事項のうち当事者に係る事項は、買主については氏名(法人の場合には商号又は名称)・住所、売主業者については商号・名称、住所、免許証番号です(宅建業法規則16条の6)。

クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。(R7-40-エ)Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。(R6-30-1)告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。(R3⑩-39-4)Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。(H28-44-1)Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。(H28-44-2)クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。(H28-44-3)Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。(H28-44-4)AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。(H16-42-2)宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。(H14-45-4)

クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。(R7-40-エ)Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。(R6-30-1)告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。(R3⑩-39-4)Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。(H28-44-1)Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。(H28-44-2)クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。(H28-44-3)Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。(H28-44-4)AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。(H16-42-2)宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。(H14-45-4)

広告

広告