宅建試験過去問題 平成19年試験 問12(改題)

問12

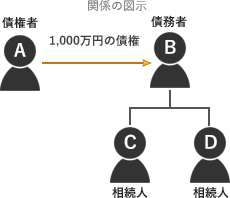

AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない。

- C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。

- C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。

- C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産清算人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢174.2%

肢26.1%

肢310.1%

肢49.6%

肢26.1%

肢310.1%

肢49.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法(親族・相続)

解説

- [誤り]。相続人が複数である場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません(民法923条)。よって、Dのみが限定承認を選択することはできません。

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

- 正しい。所定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときのほか、相続人が次に挙げる行為を行った場合、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。

- 相続の開始を知りながら、相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為及び短期賃貸借を除く)。

- 限定承認又は相続の放棄をした後に、財産を隠したり消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 - 正しい。各共同相続人は、相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。権利義務には被相続人が有していた債務も含まれますので、CとDは、Aに対する債務を相続分に従って承継することとなります。

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。(H30-10-3) - 正しい。相続人全員が相続放棄をした場合など相続人が明らかでないときには、利害関係者は、家庭裁判所に相続財産の清算人を選任するよう請求することができます。相続財産の清算人が被相続人の財産を配分することで、債権者は債権の回収をすることができます(民法952条)。

前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

広告

広告