宅建試験過去問題 平成13年試験 問21(改題)

問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。

- 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。

- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。

- 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建築面積の敷地面積に対する割合の制限を受けない。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢110.2%

肢28.9%

肢310.6%

肢470.3%

肢28.9%

肢310.6%

肢470.3%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

- 誤り。幅員4m未満の道でも、特定行政庁が指定すれば建築基準法上の道路とみなされます。いわゆる「2項道路」のことです(建築基準法42条2項)。

都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(中略)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(R4-18-3)法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。(R3⑫-18-1)都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(H30-19-3)法が施工された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。(H23-19-2)法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。(H18-21-1) - 誤り。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域内では、10m又は12mのうち都市計画で定められた高さを超える建築物を建築できません。どちらの高さの限度が適用されるかは都市計画により変わるので、12mが上限と定められている場合は高さ12m以下であれば10m超の建築物を建築できます。また特定行政庁が認めたもの、許可したものも建築可能です(建築基準法55条1項)。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

- 誤り。前面道路の幅員が12m未満である場合には、以下の2つのうち小さい方が容積率となります(建築基準法52条2項)。

- 都市計画で定められた容積率(指定容積率)

- 「前面道路の幅員×法定乗数」で計算した容積率

前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

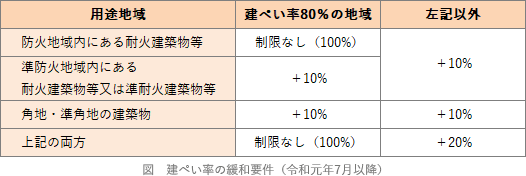

建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。(H29-19-4)前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。(H28-19-2)容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。(H23-19-3)法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。(H18-21-3)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。(H17-22-1)建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。(H17-22-2) - [正しい]。商業地域の建蔽率は原則として80%に限られます(建築基準法53条1項4号)。建蔽率が80%である防火地域内に耐火建築物等を建築する場合には、建蔽率の制限を受けません(建築基準法53条6項1号)。

前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。(H29-19-1)

広告

広告