宅建試験過去問題 平成28年試験 問18(改題)

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

- 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

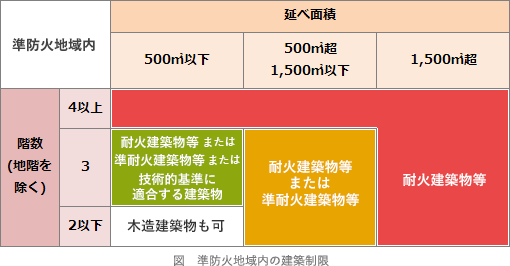

- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物等としなければならない。

- 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢171.0%

肢26.7%

肢36.9%

肢415.4%

肢26.7%

肢36.9%

肢415.4%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

- [正しい]。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。外壁は隣地境界線から50cm以上離すという民法の規定に対する特則です。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

- 誤り。非常用の昇降機を設けなければならないのは高さ31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は30mですので、非常用昇降機を設けなくても問題ありません。

【補足】

31mという中途半端な高さは、昔の建築基準法で100尺となっていたことに由来します。1尺≒30.3cmですから100尺をメートル法で表すと30.3mです。30mにすると法違反の建物がたくさん生まれてしまうので、切り上げて31mにしたという豆知識です。高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

- 誤り。準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法令136条の2第1号)。

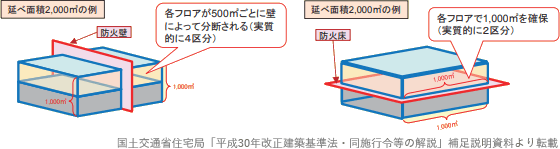

- 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、各区画が1,000㎡以内になるように防火壁または防火床によって区画しなければなりません。ただし、耐火建築物と準耐火建築物は本規定の適用外です(建築基準法26条1項)。本肢では対象が耐火建築物なので、1,000㎡超であっても防火壁や防火床による区画は必要はありません。

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物

広告

広告