宅建試験過去問題 平成20年試験 問6(改題)

問6

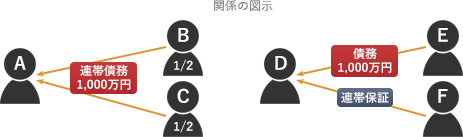

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

- Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。

- Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

- AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢112.4%

肢259.9%

肢312.0%

肢415.7%

肢259.9%

肢312.0%

肢415.7%

分野

科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)

解説

第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

- 誤り。

【連帯債務】

免除は相対効なので、連帯債務者の1人に対する免除は、他の連帯債務者に効力が及びません。よって、債務を免除しても残った連帯債務者が負担する債務は従前の1,000万円のままです。

【連帯保証】

Dが主債務者Eに対して免除するとDの債務がなくなるので、保証債務の付従性によりFの保証債務もなくなります。一方、DがFにした免除の効力は主債務者であるEに及びません。 - [正しい]。

【連帯債務】

履行の請求は相対効なので、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に効力が及びません。

【連帯保証】

主債務者に対する履行の請求は保証人に対しても効果が及びます(民法457条1項)。しかし、保証人Fに対してした履行の請求の効果は主債務者のEに及びません。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

- 誤り。

【連帯債務】

時効の完成は相対効なので、連帯債務者の1人のために時効が完成しても、他の連帯債務者はその負担部分の弁済を免れません。

【連帯保証】

Eについて時効が完成した場合にはEの債務が消滅します。Fの債務も保証債務の付従性により消滅します。一方、Fについて時効が完成してもEにはその効果は及びません。 - 誤り。

【連帯債務】

連帯債務の場合、一部の連帯債務者との契約が無効であったとしても、他の連帯債務者には影響を及ぼしません(民法437条)。よって、無効ではない連帯債務者が債務を負担することとなります。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

【連帯保証】

上記の規定は、連帯保証には適用されません。連帯保証の場合は、債権者と主債務者との契約が無効であった場合、保証債務の付従性により保証人も債務を免れることとなります。一方、債権者と保証人の間の契約が無効であったとしても主たる債務が消滅するわけではありません。本肢は、DE間の契約が無効であったとき、保証人Fが債務を負うとしているので誤りです。

広告

広告