宅建試験過去問題 平成13年試験 問17

問17

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 用途地域に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を定めることとされている。

- 第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めることとされている。

- 第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。

- 特定街区に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢113.9%

肢29.9%

肢356.1%

肢420.1%

肢29.9%

肢356.1%

肢420.1%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法

解説

- 正しい。用途地域に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)を定めることとされています(都市計画法8条3項2号イ)。

用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度

- 正しい。第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、10m又は12mのいずれかで、建築物の高さの限度を定めることとされています(都市計画法8条3項2号ロ)。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度

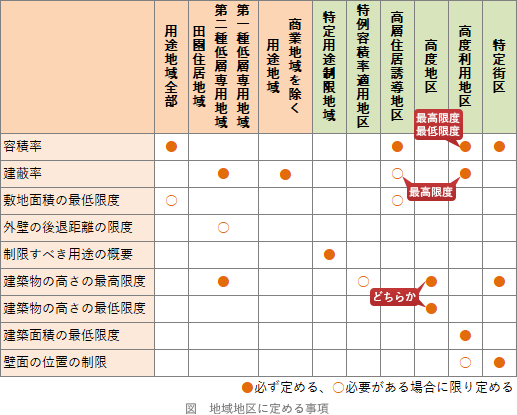

- [誤り]。第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の建蔽率を定めることとされていますが、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとする規定はありません(都市計画法8条3項2号ハ)。建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることとされているのは「高度地区」です。

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率

- 正しい。特定街区は、市街地の整備改善を図るために街区単位で整備や造成を行う地区です。特定街区内の建築物については、建蔽率、容積率、斜線制限が適用除外となり、都市計画で定めた①容積率、②高さの最高限度、③壁面の位置の制限内で建築物が建築されます(都市計画法9条20項)。

主に都市の中心部で超高層ビル群が建てられる地区であり、代表的な例としては、霞が関ビルを中心とする霞が関地区、西新宿二丁目、池袋サンシャインシティ周辺などがあります。特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

広告

広告