8種制限(全74問中51問目)

No.51

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。平成20年試験 問41

- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。

- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。

- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。

- Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。

広告

正解 2

問題難易度

肢18.0%

肢269.3%

肢310.6%

肢412.1%

肢269.3%

肢310.6%

肢412.1%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

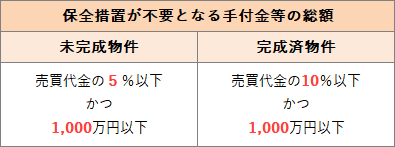

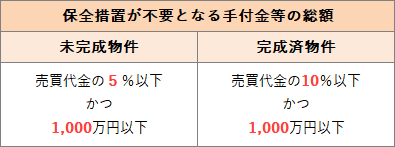

手付金等の受領に際して保全措置が不要となるのは次のケースです。

- 違反しない。工事完了前の物件なので、代金の5%以下、かつ、1,000万円以下であれば保全措置を講じることなく受領できます。5,000万円の5%は250万円であり、本肢の200万円は5%以下、かつ、1,000万円以下であるため保全措置は不要です。

- [違反する]。工事完了後の物件なので、代金の10%以下、かつ、1,000万円以下であれば保全措置を講じることなく受領できます。5,000万円の10%は500万円であり、本肢の700万円は10%を超えているため保全措置が必要です。保全措置を講じずに700万円を受領しているので違反行為に該当します。

- 違反しない。工事完了前の物件なので、代金の5%以下、かつ、1,000万円以下であれば保全措置を講じることなく受領できます。本肢の1,500万円は5%を超えていますが、保全措置を講じた上で受領しているため違反ではありません。また手付の額も代金の2割以下に収まっています。

- 違反しない。保全措置を講じる必要があるのでは、宅地建物取引業者が売主、宅地建物取引業者以外が買主となる場合です。また手付金の額を2割以下にしなければならないという規定も買主が宅地建物取引業者以外である場合のみ適用されます(宅建業法78条2項)。本肢のケースは、買主が宅地建物取引業者であるため保全措置は不要となります。

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。(H25-40-3)AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。(H18-38-1)Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。(H18-41-3)Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。(H17-43-1)宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。(H14-45-3)

広告

広告