8種制限(全74問中11問目)

No.11

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。

- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。

- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。

- Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。

令和2年10月試験 問40

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

広告

正解 2

問題難易度

肢111.0%

肢256.5%

肢327.8%

肢44.7%

肢256.5%

肢327.8%

肢44.7%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

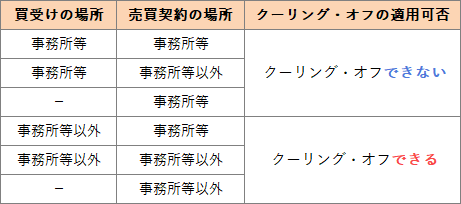

次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば、どれにも該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅地建物取引業者である

- 解除できない。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。しかし、Bが契約解除の書面を発したのは、クーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目です。書面で告げられた日から起算すると9日目なので、クーリング・オフによる契約解除はできません。

- 解除できる。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。手付による契約解除と異なり、クーリング・オフによる契約解除では売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手していても、所定の期間内であれば契約を解除できます。

- 解除できる。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約をするときはクーリング・オフの規定が強制適用されます。クーリング・オフについて宅建業法の規定よりも買主に不利な特約は無効となり、その特約は当初から存在しなかったことになるので、Bはクーリング・オフの規定に基づき契約解除をすることができます。

- 解除できない。宅地建物取引士の設置が義務付けられている場所(テント張り等の土地に定着しない案内所は除く)で買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの適用がありません。クーリング・オフによる契約解除ができるかどうかは買受けの申込みをした場所で判定されるので、契約締結を喫茶店で行ったとしても契約解除できません。

広告

広告