宅建試験過去問題 平成27年試験 問18

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。

- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢17.2%

肢272.8%

肢311.4%

肢48.6%

肢272.8%

肢311.4%

肢48.6%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

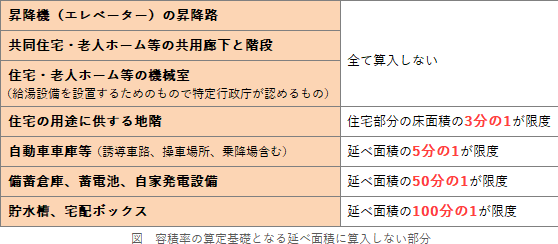

- 正しい。①エレベーターの昇降路の部分、共同住宅等の共用廊下・階段、住宅等の高効率給湯設備等を設置する部分の床面積は、原則として、容積率算定上の延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。

一 政令で定める昇降機の昇降路の部分

二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分

三 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分で、特定行政庁が認めるもの - [誤り]。建築物の敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、2つの地域の建ぺい率をそれぞれの地域に属する面積で加重平均することで求めます(建築基準法53条2項)。条文の表現では「当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下」とされています。つまり、按分計算です。

仮に、300㎡の敷地で100㎡の部分の建蔽率が60%、残り200㎡の部分の建蔽率が70%だった場合、「(60%×100㎡+70%×200㎡)/300㎡≒66.6%」となります。建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。(R3⑫-18-4) - 正しい。建築物や擁壁を道路に突き出して建築することは原則としてできませんが、道路の地盤面下(地下)に設ける建築物については、道路の使用に支障が出るわけではないので建築することができます。例としては地下商店街や地下駐車場などがあります(建築基準法44条1項1号)。

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 地盤面下に設ける建築物 - 正しい。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなされます(建築基準法77条)。

建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

広告

広告