8種制限(全74問中17問目)

No.17

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成30年試験 問38

- 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

- 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。

- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。

- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

広告

正解 1

問題難易度

肢171.2%

肢210.2%

肢310.2%

肢48.4%

肢210.2%

肢310.2%

肢48.4%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

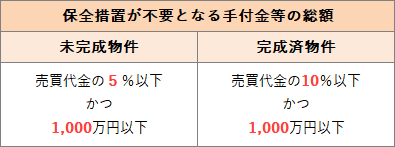

- [正しい]。工事完了後の物件で売買代金が3,000万円なので保全措置の基準額は「3,000万円×10%=300万円」になります。手付金200万円の受領時には、この基準額以下なので保全措置は不要でしたが、中間金300万円を受領すると手付金等の合計額が500万円になります。よって、保全措置を講じた後でなければ、買主から中間金を受領してはなりません。

- 誤り。工事完了前の物件で売買代金が2,500万円なので保全措置の基準額は「2,500万円×5%=125万円」になります。受領しようとする手付金150万円は基準額を超えていますので、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金を受領してはいけません。

- 誤り。工事完了前の物件にかかわる保全措置について認められている方法は、「銀行との保証委託契約」「保険会社との保証保険契約」のいずれかです。「指定保管機関による保管」による保全措置は、完成済物件のみに認められている方法です。

- 誤り。保全措置の方法の一つである銀行等による保証委託契約は、少なくとも建物の引渡しまでを保証期間とするものでなければなりません。本肢は「建築工事の完了まで」としているため誤りです。

広告

広告