建築基準法(全53問中51問目)

No.51

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。平成12年試験 問22

- 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。

- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

- 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

- 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。

広告

正解 2

問題難易度

肢119.5%

肢263.2%

肢39.1%

肢48.2%

肢263.2%

肢39.1%

肢48.2%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

- 誤り。本肢の規定はかつてあったものですが現在は削除されています。

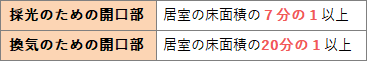

居室に設ける採光を目的とする窓等の開口部の面積は、その居室の床面積に対して5分の1から10分の1まで間で国土交通大臣が定める割合以上にしなければなりません(建築基準法28条1項)。住宅の居住のための居室については、原則としてその割合は7分の1と定められています(建築基準法令19条3項(三))。

法第二十八条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、同表の(一)の項から(六)の項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。

(三)住宅の居住のための居室 七分の一住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものを除き、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。(H26-17-1) - [正しい]。高さ20m超の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設ける必要があります(建築基準法33条)。本肢の建築物は高さ25mですから避雷設備を設ける必要があります。

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

- 誤り。高さ31m超の建築物には、政令で除外されるものを除き、非常用の昇降機を設ける必要があります(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は高さ25mですから非常用昇降機を設ける必要はありません。

高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

- 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とする必要があります(建築基準法26条1号)。ただし、この規定は耐火建築物と準耐火建築物には適用されませんので、防火壁や防火床で区画する必要はありません。また各区画の面積は1,000㎡以内にすれば足りるので「500㎡」という部分でも不適切です。

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(R2⑩-17-3)延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(H28-18-4)防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(H19-21-4)当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。(H15-20-1)

広告

広告